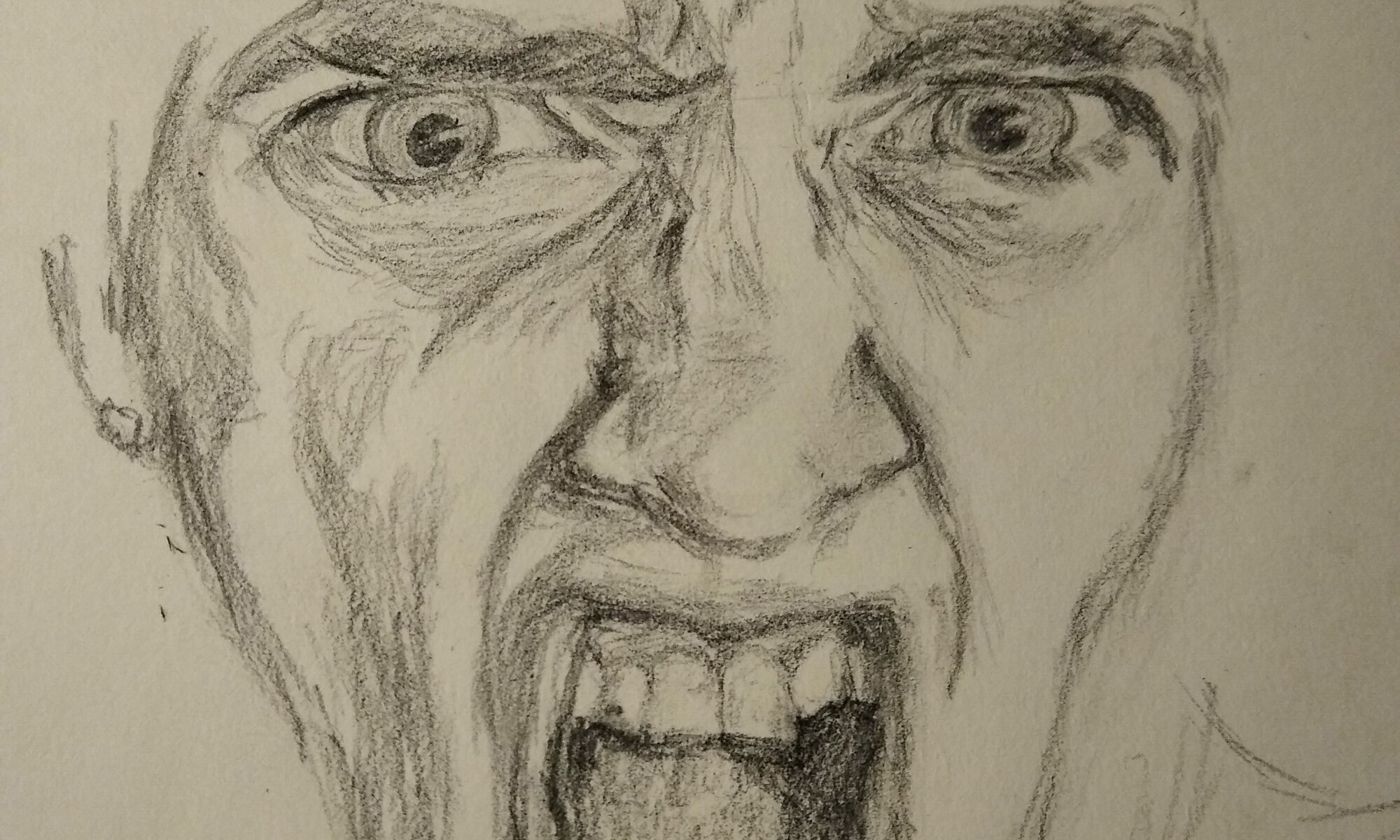

Ich lebe ständig im Spagat zwischen: „Meine Kinder brauchen Hilfe“ und „meine Kinder brauchen Freizeit“. Dazu innerer Druck, das Gefühl ständig beurteilt zu werden. Menschen sprachen mich an, kritisierten meine „Ausraster“. Andere sprechen von „Unfrieden“ bei uns, der sie störe. Ja, ich gestehe es. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich bin ausgerastet.

Zwei meiner Kinder haben viele Termine, wir sind Dauergäste bei verschiedenen Therapeuten. Dazu kommen „Kleinigkeiten“, wie Schule und Hausaufgaben. Zu Hause andauernde Lautstärke, Kinder, die meine Grenzen austesten. So ist das Büro mein Erholungsort geworden. Ich fühle mich oft wie eine kaputte Schallplatte. Ständig wiederhole ich alltägliche Dinge wie: „Ziehst du dir bitte die Schuhe an?“ „Du musst losgehen, sonst bist du zu spät.“ „Fängst du bitte an, zu essen?“ Manchmal ist es wie im falschen Film. Drei Kinder sitzen am Esstisch. Eins macht lautstark Radau, eins beschließt, ab sofort sein Müsli nur noch ohne Haferflocken zu essen. Das dritte starrt Löcher in die Luft, betrachtet das Essen.

Ich schaffe es nicht immer. Ich bekenne: „Ja, ich schreie.“ Man mag es nicht glauben, aber ich bin ein Mensch mit eigener Geschichte. Und ich habe mich zu sehr verunsichern lassen. So sehr, dass ich unter Druck stand, alles richtig machen zu wollen. Ich war überreizt und dauergeladen. Ich habe angefangen, alles zu hassen, inklusive mich selbst. Aber ich hatte Glück. Ich habe angefangen, Stress zu reduzieren, bevor es richtig schlimm werden konnte.

Selbstannahme. Ich war sauwütend auf Corona.

Nicht perfekt ist gut genug

Es ist ein Wunder passiert. Ich habe mir erlaubt, schwach zu sein. Wer bitte schafft all das, was ich schaffe, ohne jemals laut zu werden? Ich kenne niemanden. Niemanden, der ehrlich ist. Jetzt erlaube ich mir, laut zu sein, um die Lautstärke im Haus zu übertönen. Ich erlaube mir, auch mal zu schreien, um gehört zu werden. Die Botschaft „Wenn du deine Kinder anschreist, bist du eine schlechte Mutter“, habe ich in die Tonne getreten. Denn da gehört sie hin. Ich bin nicht stolz auf mein Geschrei. Ich schäme mich oft genug für mein Versagen. Dafür, dass ich mich im Ton vergreife. Ich habe akzeptiert, dass ich Fehler mache. Ich habe auf einmal verstanden, dass es genau das ist, was man mir im Kindergottesdienst schon beigebracht hat: „Man kann dich gebrauchen, auch wenn du nicht perfekt bist.“

Nein, ich stehe nicht erhaben über den Dingen. Und nein, ich kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn ich meinen Kindern oder meinem Mann Schimpfwörter an den Kopf geworfen habe. Aber ich verstehe jetzt, dass dieser Fehler es nicht wert ist, danach auch noch zusätzlich in ein Loch zu fallen. Ich muss mich nicht bemitleiden. Ich kann wieder aufstehen.

Vielleicht ist es kitschig, aber, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Einen, der mich sieht und mich gebrauchen kann. Und einen, der möchte, dass mir das Leben Freude macht. Denn schließlich ist es sein Geschenk. Auch wenn alles äußerlich dagegen spricht, tu ich die Dinge, die mir Freude machen. Hier und da ein bisschen schreiben, gute Bücher lesen, kreativ sein und Sport machen.

Mehr Termine, weniger Stress

Ich habe etwas völlig Absurdes gegen den Stress getan. Ich habe Termine gemacht. Ich habe an den Stellen bewusst investiert, wo es uns gut tut. Wir haben mehr als Familie unternommen und weniger in Haus und Garten gearbeitet. Ich habe meinen Sport weiter gemacht, koste es, was es wolle. Ich habe Nachrichtenkonsum und Social Media reduziert. Ich blende WhatsApp vom Sperrbildschirm aus. Ich lasse anderen ihre Meinung über mich. Es ist ihre Entscheidung, was sie über mich denken, nicht meine. Meine Aufgabe besteht in unserer Familie und in meinem Job. Es ist nicht meine Aufgabe, dem Bild einer guten Mutter zu entsprechen, das vermutlich aus irgendeiner Wellness-Zeitschrift stammt. Ich kann mich nicht selbst gut machen. Es ist so einfach und so befreiend. So habe ich mir Zeit genommen, mich zu spüren, wieder Glaube an das Gute zu finden.

Meine Kinder sind es wert, dass ich für mich sorge

Jetzt muss ich lachen. Bis vor kurzem waren noch Sommerferien in NRW. Äußerlich glich diese Zeit einem wilden Ritt zwischen Terminen und Homeoffice mit Kindern zu Hause. Aber innerlich bin ich ruhiger geworden. Lärm und Krach haben nicht nachgelassen. Die Termine sind noch mehr. Zudem gilt es, schwierige Dinge zu verarbeiten. Aber ich bin ruhiger geworden. Ich rede weniger über Coronamaßnahmen und Hygienegedöns, zerbreche mir nicht den Kopf über Sachen, die ich nicht ändern kann. Wenn der dicke Hammer kommt, wird er zuschlagen. Aber vorher möchte ich bitte noch leben. Ich treffe Entscheidungen nach besten Wissen und Gewissen. Und entscheide mich, sie nicht zu bereuen.

Ich habe drei wundervolle, energiegeladene, fantasievolle, intelligente Kinder. Sie sind es wert, dass ich für mich sorge. Sie sind es wert, dass ich alles dafür tue, sie zu genießen. Das kann ich nur, wenn ich mich nicht ständig unter Druck setze. Das Leben ist anstrengend, ja. Das Leben ist trotzdem schön. Ich liebe ein intensives Leben. Ich bin temperamentvoll. Ich bin genauso energiegeladen, wie meine Kinder. Das führt dazu, dass ich manchmal schreie und ausraste. Ich kann mich dafür schämen oder dankbar dafür sein. Ich strebe Option Nummer zwei an. Denn das, was manchmal ungebremst aus mir heraus kommt, ist auch die Power, die es mir möglich macht, all den Wahnsinn zu bewältigen. Und deshalb ist es okay, wenn ich mal schreie. Jetzt ist es raus. Es steht jedem frei, mich dafür zu verurteilen oder zu bewundern.

(c) Ramona Eibach, www.funkelflocke.de